Photovoltaik-Module bilden das Herzstück jeder Solaranlage und sind unverzichtbar für die effiziente Gewinnung von Solarenergie. Dank fortschrittlicher Technologie und hoher Energieausbeute leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende und zur Reduzierung von CO₂-Emissionen. Ob für kleinere Dachflächen von Einfamilienhäusern oder große Photovoltaik-Parks – die Auswahl des passenden Modultyps und die sorgfältige Planung der Installation sind entscheidend, um das volle Potenzial der Sonnenenergie auszuschöpfen. Dabei spielen Faktoren wie Größe, Leistung und Ausrichtung der Module eine zentrale Rolle. Die richtige Entscheidung kann die Energieeffizienz maximieren und langfristig die Energiekosten senken.

- Was ist ein Solarmodul?

- Wie funktioniert ein Solarmodul?

- Welche Solarmodul-Typen gibt es?

- Leistung und Wirkungsgrad von Solarmodulen

- Welche Maße gibt es bei PV-Modulen?

- Was ist bei PV-Modulen zu beachten?

- Welche Faktoren beeinflussen die Preise von Photovoltaik-Modulen?

- Welche Fördermöglichkeiten oder finanzielle Unterstützung gibt es für den Kauf von Photovoltaik-Modulen?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Photovoltaik-Module: Häufig gestellte Fragen

Alles auf einen Blick:

- Hauptsächlich wird zwischen monokristallinen, polykristallinen, dünnschichtigen und bifazialen Photovoltaikmodule unterschieden.

- Die Preise variieren stark je nach Leistung, Modulart, Material und Bauweise.

- Fördermöglichkeiten bestehen in Form von staatlichen Krediten oder regionalen Förderprogrammen.

- Für eine optimale Leistung sollten Materialqualität, Installationsbedingungen und Wartung beachtet werden.

Was ist ein Solarmodul?

Ein Solarmodul ist ein zentrales Bauelement einer Solaranlage. Es besteht aus mehreren Solarzellen und übernimmt die wichtige Aufgabe, Sonnenlicht effizient in elektrische Energie umzuwandeln. Die Solarzellen bestehen in der Regel aus Halbleitermaterialien, meist aus Silizium, das in Form von monokristallinen, polykristallinen oder Dünnschichtzellen verarbeitet wird. Die Zellen sind innerhalb des Moduls in Reihen hintereinander und gleichzeitig in Gruppen nebeneinander verbunden, um eine optimale Stromproduktion zu gewährleisten.

Ein stabiles Glasgehäuse und ein Aluminiumrahmen schützen die empfindlichen Solarzellen, während die Rückseite des Moduls mit weiteren Schutzschichten versehen ist, die zum Feuchtigkeitsschutz beitragen. Insgesamt setzt sich ein Modul aus fünf Schichten zusammen.

Solarmodule sind so konstruiert, dass sie äußeren Einflüssen wie Wind, Schnee und Hagel standhalten.

Gibt es Unterschiede zwischen einem Photovoltaikmodul und einem Solarmodul?

Es gibt feine Unterschiede zwischen den beiden Begriffen. Ein Photovoltaikmodul bezieht sich ausschließlich auf Module, die Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandeln. Der Begriff Solarmodul hingegen ist weiter gefasst und kann auch thermische Solarmodule bezeichnen, die Wärmeenergie für Warmwasseraufbereitung oder Heizsysteme nutzen. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe jedoch oft synonym verwendet.

Was ist der Unterschied zwischen Solarmodul und Solarpanel?

Ein Solarmodul ist eine einzelne Einheit, die aus mehreren Solarzellen besteht und Sonnenlicht in elektrische Energie umwandelt. Mehrere Module zusammen bilden ein Solarpanel. Lassen Sie also mehrere Module auf Ihrem Dach installieren, entsteht daraus eine größere Fläche, die als Solarpanel bezeichnet wird.

Wie funktioniert ein Solarmodul?

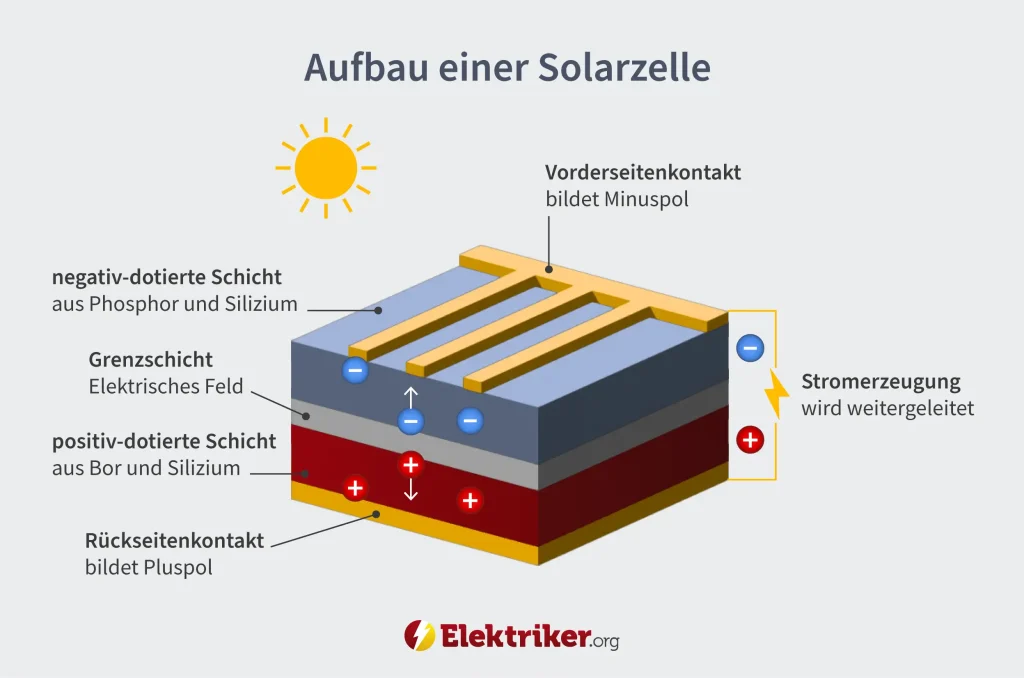

Ein Solarmodul wandelt Sonnenenergie durch den sogenannten photovoltaischen Effekt in elektrischen Strom um. Die Solarzellen des Moduls bestehen aus einem Halbleitermaterial, meist Silizium, das aus zwei unterschiedlich geladenen Schichten besteht: Die obere Schicht ist negativ dotiert, die untere positiv. Dazwischen liegt eine ladungsneutrale Zone, die sogenannte Raumladungszone. Wenn Sonnenstrahlen, genauer gesagt Photonen (Lichtteilchen), auf die Solarzelle treffen, regen sie die Elektronen in der oberen Schicht an, sich zu bewegen und zur unteren Schicht zu wandern. Dieser Elektronenfluss erzeugt Gleichstrom (DC). Ein Wechselrichter wandelt diesen Gleichstrom dann in Wechselstrom (AC) um, sodass er im Hausnetz genutzt werden kann.

Welche Solarmodul-Typen gibt es?

Photovoltaikmodule lassen sich in vier Hauptkategorien unterteilen: monokristalline, polykristalline, Dünnschichtmodule und bifaziale Module. Monokristalline und polykristalline Module zählen zu den sogenannten Dickschichtmodulen und sind in Privathaushalten am weitesten verbreitet. Dünnschichtmodule hingegen haben eine geringere Effizienz und sind daher weniger geeignet für Einfamilienhäuser.

Monokristalline Module: Diese Module bestehen aus einkristallinem Silizium und zeichnen sich durch eine hohe Effizienz aus. Die einheitliche Kristallstruktur sorgt für geringen Energieverlust und einen Wirkungsgrad von bis zu 22 Prozent. Sie eignen sich besonders für begrenzte Dachflächen, da sie eine hohe Leistung pro Quadratmeter bieten. Aufgrund des hohen Herstellungsaufwands sind monokristalline Module allerdings teurer.

Polykristalline Module: Polykristalline Module werden aus mehreren Siliziumkristallen gefertigt und sind einfacher sowie kostengünstiger herzustellen. Ihr Wirkungsgrad liegt mit durchschnittlich 15 bis 18 Prozent etwas niedriger als bei monokristallinen Photovoltaik-Modulen, weshalb sie mehr Fläche benötigen. Sie eignen sich daher gut für größere Dachflächen.

Dünnschichtmodule: Dünnschichtmodule bestehen aus hauchdünnen Schichten von Halbleitermaterialien wie Cadmiumtellurid (CdTe) oder amorphem Silizium (a-Si). Sie sind leichter, flexibel und lassen sich auch auf unebenen Flächen problemlos installieren. Mit einem Wirkungsgrad von nur 10 bis 12 Prozent benötigen sie jedoch deutlich mehr Installationsfläche. Aufgrund der kostengünstigen Produktion sind sie oft preiswerter, jedoch weniger effizient als Dickschichtmodule.

Bifaziale Solarmodule: Im Gegensatz zu den anderen Modultypen nutzen bifaziale Module beide Seiten der Solarzellen zur Energiegewinnung. Damit sie effizient arbeiten, sollten sie beidseitig der Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Diese Module eignen sich daher besonders für Photovoltaik auf Flachdächern sowie Solarzäune oder Solarparks auf Ackerflächen. Ein Vorteil dieser Module ist ihre hohe Effizienz auch bei diffusem Licht, wodurch sie häufig mehr Energie erzeugen als herkömmliche Photovoltaik-Module.

Leistung und Wirkungsgrad von Solarmodulen

Der Wirkungsgrad eines Solarmoduls beschreibt das Verhältnis zwischen der Menge des einfallenden Sonnenlichts und der daraus erzeugten Strommenge. Er wird maßgeblich durch

- die Materialqualität der Solarzellen,

- deren Anordnung,

- spezielle Beschichtungen und

- den Installationsort

beeinflusst. Monokristalline Module erreichen aufgrund ihrer gleichmäßigen Kristallstruktur eine besonders hohe Umwandlungseffizienz. Polykristalline Module, die aus mehreren Kristallen bestehen, sind etwas weniger effizient. Besonders bei begrenztem Platzangebot, wie etwa auf kleineren Dachflächen, ist der Wirkungsgrad entscheidend, da er angibt, wie viel Strom pro Quadratmeter erzeugt werden kann.

Wie wird die Leistung von Photovoltaik-Modulen gemessen?

Die Leistung eines Photovoltaik-Moduls wird unter sogenannten Standard-Testbedingungen (STC) gemessen. Diese festgelegten Bedingungen ermöglichen es, dass Hersteller ihre Produkte unter gleichen Betriebsbedingungen testen und vergleichen können. Die STC geben folgende Bedingungen vor:

- eine Temperatur von 25 Grad Celsius

- eine Sonneneinstrahlung von 1.000 Watt pro Quadratmeter

- festgelegte spektrale Verteilung

Die Leistung beziehungsweise die Nennleistung wird in Watt Peak (Wp) oder Kilowatt Peak (kWp) angegeben. Der Begriff „Peak“ beschreibt die maximale Leistung, die unter den Standard-Testbedingungen erreicht werden kann. Neben der Nennleistung ist auch die Leistungstoleranz ein wichtiger Orientierungspunkt für die Effizienz.

Wie hoch ist die Leistung von gängigen Photovoltaik-Modulen?

Ein Standardmodul erreicht eine Leistung von etwa 350 bis 450 Watt-Peak. Die genaue Leistung hängt von Faktoren wie

- dem Modultyp,

- dem Wirkungsgrad und

- dem Installationsstandort

ab. Monokristalline Photovoltaik-Module bieten häufig die höchste Leistung, während Dünnschichtmodule im Vergleich oft weniger leistungsstark sind. In sonnenreichen Regionen können jedoch auch Module mit geringerer Leistung ausreichend sein. Die Wahl der richtigen Modulgröße sollte sich nach der verfügbaren Dachfläche, dem Energiebedarf und der Effizienz der Module richten.

Welche Maße gibt es bei PV-Modulen?

Photovoltaik-Module sind in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich, abhängig von Hersteller und Modell. Ein typisches Modul für Wohnhäuser mit etwa 400 Watt Leistung misst rund 1762 × 1134 mm und beansprucht etwa ein bis zwei Quadratmeter Fläche. Kleinere oder größere Module sind ebenfalls verfügbar und eignen sich oft für spezielle Anwendungen wie die Montage an Fassaden oder auf Fahrzeugen. Häufig wird die Größe auch durch die Anzahl der Zellen angegeben: Standardmodule mit etwa 400 Watt besitzen im Schnitt 60 bis 70 Zellen.

Wie viele Solarmodule passen auf ein Dach?

Die Anzahl der Solarmodule, die auf ein Dach passen, hängt von der Dimensionierung der Solaranlage und der verfügbaren Fläche ab. Beispielsweise könnten auf einem Schrägdach eines Einfamilienhauses mit einer nutzbaren Dachfläche von 60 Quadratmetern etwa 32 Module mit jeweils 1,9 Quadratmeter Fläche installiert werden. Eine Faustregel besagt: Pro Kilowatt-Peak (kWp) benötigen Sie rund drei bis vier Module. Dies kann je nach Neigungswinkel des Daches, Energiebedarf und Anordnung der Module variieren. Eine Dachanalyse vor der Installation hilft dabei, die maximale Anzahl der Module und die optimale Ausrichtung zu bestimmen.

Was ist bei PV-Modulen zu beachten?

Dimensionierung: Wählen Sie Module mit der passenden Leistung, um eine optimale Energieausbeute für Ihren Haushalt sicherzustellen. Die PV-Anlage sollte weder über- noch unterdimensioniert geplant werden. Vereinbaren Sie am besten eine Solarberatung, bei der Ihnen ein Profi bei der individuellen PV-Anlagen Planung, der Berechnung und der Installation zur Seite steht.

Garantiezeiten: Hochwertige Module haben oft eine Leistungsgarantie von 25 Jahren sowie eine Produktgarantie von mindestens 10 Jahren.

Qualitätssiegel: Achten Sie auf Zertifizierungen wie IEC 61215, IEC 61646 und IEC 61730, die die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Photovoltaikmodule bestätigen.

Wetterbeständigkeit: Die Module sollten gegen mechanische Belastungen durch Wind und Schnee sowie gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit resistent sein.

Standort: Der Installationsort ist entscheidend für die Wahl der Modulart. Die Ausrichtung, Anordnung und Neigung sollten für maximale Energiegewinnung optimal an den Standort angepasst sein. Achten Sie darauf, dass keine Schatten von nahe gelegenen Gebäuden oder Bäumen auf die Photovoltaik-Module fallen, da dies die Leistung stark beeinträchtigen kann. Ist Verschattung unvermeidbar, helfen Bypass-Dioden, den Energieverlust zu verringern.

Anmeldung: In Deutschland müssen Photovoltaikanlagen beim Netzbetreiber gemeldet und im Marktstammdatenregister eingetragen werden. Zudem gelten je nach Bundesland unterschiedliche baurechtliche Vorschriften. Bei größeren Anlagen sind häufig zusätzliche Genehmigungen erforderlich.

PV-Module Zertifizierungen: IEC 61215, IEC 61646 und IEC 61730

- IEC-Zertifizierung nach 61215: Prüft kristalline Module auf ihre Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse wie Sonnenlicht, Temperaturänderungen, Feuchtigkeit sowie mechanische Belastungen durch Schnee, Hagel und Wind. Dieses Zertifikat ist für die meisten nationalen und internationalen Förderprogramme eine Grundvoraussetzung.

- IEC-Zertifizierung nach 61646: Umfasst ähnliche Prüfungen und testet ebenfalls die Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Diese Norm stellt sicher, dass Dünnschichtmodule den gleichen Qualitätsanforderungen wie kristalline Module entsprechen.

- IEC-Zertifizierung nach 61730: Definiert die Sicherheitsanforderungen für alle Photovoltaik-Module. Diese Norm legt Brandschutz- und Materialanforderungen fest und ist in Europa Pflicht für Photovoltaikanlagen.

Welche Faktoren beeinflussen die Preise von Photovoltaik-Modulen?

- Modultyp und Hersteller: Verschiedene Modultypen wie monokristalline, polykristalline und Dünnschichtmodule unterscheiden sich in den Herstellungskosten, was sich im Kaufpreis widerspiegelt. Monokristalline Module sind besonders hochwertig und daher oft teurer.

- Maße und Leistung: Vor allem die Leistung hat Einfluss auf den Preis. Effiziente Module kosten meist mehr, da sie eine höhere Energieausbeute liefern.

- Verwendete Materialien: Die Verwendung hochwertiger oder seltener Materialien, wie spezielle Siliziumsorten, kann die Kosten ebenfalls erhöhen.

- Zusatzfunktionen: Technologien wie Antireflexbeschichtungen oder Bypass-Dioden, die Effizienz steigern oder Energieverluste minimieren, wirken sich ebenfalls auf den Preis aus.

- Installationsarbeit: Für eine sichere Installation ist die Montage durch einen Fachbetrieb empfehlenswert. Die Anbindung der PV-Anlage an das Stromnetz darf zudem nur ein Fachmann vornehmen. Dadurch entstehen zwar zusätzliche Arbeitskosten, jedoch können Sie sicher sein, dass Ihre Anlage am Ende reibungslos funktioniert.

Wie viel kosten Photovoltaik-Module im Durchschnitt?

Die Kosten für Photovoltaik-Module hängen von verschiedenen Faktoren ab. Im Durchschnitt liegt der Preis für ein effizientes Standardmodul bei etwa 0,20 bis 0,35 Euro pro Watt-Peak. Für ein 400 Watt-Peak-Modul bedeutet das etwa 80 bis 140 Euro. Zusätzlich müssen Sie mit Ausgaben für die Photovoltaik Installation durch den Profi rechnen. Die Preise variieren jedoch je nach Hersteller und Qualität. Grundsätzlich gibt es Module in drei Preisklassen:

- Low Cost: Diese Photovoltaik-Module haben eine geringere Leistung, wie zum Beispiel B-Ware, und sind besonders günstig.

- Mainstream: Standardmodule aus monokristallinem Material mit einem Wirkungsgrad von bis zu 20 Prozent liegen im mittleren Preisbereich.

- High Efficiency: Mit entsprechend höheren Anschaffungskosten müssen Sie bei einem Hochleistungsmodul mit einem Wirkungsgrad über 22 Prozent rechnen.

Polykristalline und Dünnschichtmodule sind meist günstiger, da ihre Herstellung weniger aufwendig und kostengünstiger ist. Dünnschichtmodule benötigen jedoch oft eine größere Fläche, was die Gesamtkosten der Anlage erhöhen kann. Eine sorgfältige Kostenkalkulation im Voraus schützt Sie hier vor unerwarteten Mehrkosten. Hierfür können Sie sich direkt an einen Fachbetrieb wenden, denn ein Profi erstellt Ihnen gerne ein erstes Angebot, sodass Sie die Kosten einschätzen können.

Welche Fördermöglichkeiten oder finanzielle Unterstützung gibt es für den Kauf von Photovoltaik-Modulen?

Für den Kauf und die Installation von Photovoltaik-Modulen gibt es mehrere Fördermöglichkeiten, die die gesamte Photovoltaikanlage umfassen. Eine zentrale Photovoltaik-Förderung auf Bundesebene bietet die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Unternehmen und Privatpersonen mit dem Kredit 270 „Erneuerbare Energien – Standard“ an. Dieses Programm unterstützt die Finanzierung von Anlagen zur Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme, einschließlich Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, Fassaden oder Freiflächen. Auch die Kombination mit Batteriespeichern und Modernisierungen zur Leistungssteigerung wird gefördert. Eine Voraussetzung für Privatpersonen ist dabei, einen gewissen Betrag ins öffentliche Netz einzuspeisen, wofür Sie eine Einspeisevergütung erhalten können.

Informieren Sie sich zudem über regionale Förderprogramme. Solche regionalen Förderungen lassen sich in manchen Fällen mit bundesweiten Programmen kombinieren. Nutzen Sie die Förderbankdatenbank des Bundes, um eine geeignete Förderung für Ihr Vorhaben zu finden.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Modultyp: Wählen Sie den Modultyp basierend auf den Gegebenheiten vor Ort und dem gewünschten Ertrag. Monokristalline Module sind besonders für kleine Flächen geeignet. Achten Sie dabei nicht nur auf die Nennleistung, sondern auch auf die angegebene Leistungstoleranz.

- Langlebigkeit und Garantie: Achten Sie auf Garantiezeiten, wie Produktgarantie und Leistungsgarantie und auf die notwendigen Zertifizierungen, die ein Indikator für die Qualität der Module sind.

- Installationskosten: Kalkulieren Sie neben den Modulkosten auch die Installations- und Wartungskosten durch den Fachbetrieb ein.

- Optimierung durch Wechselrichter: Ein effizienter Wechselrichter maximiert die Energieerzeugung, indem er die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom optimiert.

- Förderprogramme und steuerliche Vorteile: Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten in Ihrer Region und die Vorteile einer Einspeisevergütung.

Fazit

Photovoltaik-Module sind eine hervorragende Möglichkeit, umweltfreundliche Energie zu erzeugen und langfristig Kosten zu sparen. Die Wahl der richtigen Module, die Berücksichtigung von Größe und Leistung sowie die Nutzung von Fördermöglichkeiten sind entscheidend, um die bestmögliche Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Mit einer sorgfältigen Planung und fachkundiger Beratung lassen sich sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile optimal nutzen.

Photovoltaik-Module: Häufig gestellte Fragen

Wie lange halten Photovoltaik-Module?

Die Lebensdauer von Photovoltaik-Modulen beträgt in der Regel 25 bis 30 Jahre. Die Leistung nimmt im Laufe der Jahre leicht ab, doch hochwertige Module bieten selbst nach 25 Jahren noch etwa 80 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung. In der Regel liegt die Produktgarantie je nach Anbieter zwischen 5 und 10 Jahren, während Sie mit einer Leistungsgarantie von mindestens 25 Jahren rechnen können.

Wie wirken sich die klimatischen Bedingungen auf die Leistung von PV-Module aus?

Klimatische Bedingungen wie hohe Temperaturen, Schnee oder Verschattungen können die Leistung von PV-Modulen beeinträchtigen. Monokristalline Module sind weniger temperaturempfindlich und daher in heißen Regionen oft effizienter.

Wie viele PV-Module werden für 5 kWp benötigt?

Im Schnitt müssen 12 bis 15 Solarmodule installiert werden, wenn von einer Leistung zwischen 350 und 400 Watt-Peak ausgegangen wird. Das Solarpanel benötigt dabei Fläche von 25 bis 40 Quadratmeter.

Können Photovoltaik-Module recycelt werden?

Ja, Photovoltaik-Module bestehen hauptsächlich aus recycelbaren Materialien wie Glas, Aluminium und Silizium. Es gibt spezialisierte Recyclingprogramme, die alte Module umweltgerecht verarbeiten.

Wie läuft die Wartung und Reinigung von Photovoltaik-Modulen ab?

Photovoltaik-Module sind weitgehend wartungsarm, sollten jedoch regelmäßig überprüft werden. Sichtkontrollen auf Risse, Verschmutzungen oder lockere Anschlüsse sind essenziell. Die Reinigung erfolgt in der Regel mit klarem Wasser und einer weichen Bürste, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen, die die Effizienz mindern könnten. Chemische Reinigungsmittel sollten vermieden werden, da sie die Oberflächenbeschichtung beschädigen könnten.

Was sind die gängigen Fehler bei der Planung und Installation von Photovoltaikanlagen?

Häufige Fehler umfassen die unzureichende Berücksichtigung der Dachstatik, eine falsche Dimensionierung sowie Montage der Module oder eine unpassende Ausrichtung, die die Sonneneinstrahlung nicht optimal nutzt. Eine detaillierte Planung und die Beauftragung von Fachleuten minimieren diese Risiken. Für die Leistung ist nicht nur der Modultyp ausschlaggebend, sondern auch Werte wie die Maximalleistung und die Leistungstoleranz.